uno

Magari ha ragione Andrea Camilleri, quando sostiene che Roma «non ha una tavolozza di colori uguale per tutti, ma ne ha tante per quanti sono gli abitanti di sempre e i turisti di un giorno. E non solo: questi colori svariano anche a seconda dell’umore di chi si trova a osservarli»; pertanto, cercare la luce di questa città «con gli occhi di Mafai», o di altro pittore, risulta impresa inutile: tempo perso. O magari Camilleri non ha ragione.

Magari c’è veramente una luce romana che, a dispetto dell’infinità di differenze registrate in descrizioni e rappresentazioni, in scritti e dipinti, in fotografie e film, comunque stabilisce quel tono figurativo inequivocabile che contraddistingue Roma e che rende unici il suo paesaggio, la città e le sue architetture. E allora riconoscere l’esistenza di quel tono figurativo specifico, constatare quanto esso sia operante anche al di là o al di qua delle intenzioni, sono requisiti indispensabili per quanti intendano ragionare e magari agire su Roma in maniera consapevole.

Se la specificità di un luogo è dovuta (anche) ai suoi caratteri figurativi, questi, a loro volta, sono dovuti alla specificità della luce di quel luogo. Quindi, Roma è Roma (anche) in ragione della sua luce. La luce dorata e netta di Roma è diversa da quella accecante e tagliente di Algeri, da quella sorda e avvolgente di Londra, da quella fredda e livida di San Francisco. Per convincersene, basta confrontare uno tra i tanti dipinti eseguiti a Roma da Corot, con uno del soggiorno londinese di Monet¹, con uno dei tanti ritratti di Frisco dipinti da Wayne Thiebaud. D’altronde, si tratta di fenomeno ampiamente riconosciuto e acquisito.

La luce di un luogo dipende, come è noto, da una combinazione unica di fattori fisici e fisiografici. Nel caso di Roma dipende dalla piana alluvionale del fiume, dall’origine vulcanica dei sistemi orografici che la circondano, dal mare, dal vento, dalla pressione atmosferica, dall’umidità, dal manto vegetale (tutti fattori interagenti) e chissà da cosa diavolo altro². Sta di fatto che questa luce unica c’è, eccome se c’è. Basta affinare un poco la percezione, prestare attenzione a profili, ombre e colori: la si rileva subito.

Sono trent’anni che il lavoro mi impone un pendolarismo settimanale con la costa Adriatica. E sono trent’anni che mi stupisco, ogni volta daccapo, di quanto diversa sia, da quella romana, la luce Adriatica, anche nei giorni più radiosi di mare luminoso: velata di bianco, all’altezza di Ancona; di bianco-verdognolo all’altezza di Pescara. E sono trent’anni che mi chiedo: quando cessa la luce romana? Quand’è che subentra una luce diversa? Presso Tivoli, è già diversa? O lo diventa solo alla prima galleria della A24? Forse è così, perché la galleria sottopassa i Monti Tiburtini, la corona collinare che contribuisce a racchiudere la piana della (ex) campagna romana.

Verso la metà degli anni Ottanta, Franco Pierluisi mi rivolse una domanda apparentemente banale. Mi chiese: «Di che colore sono i pini di Roma?». Con molta ingenuità risposi: «Verde scuro»; «Ma no!!», mi disse Franco con uno sguardo di bonario rimprovero; e aggiunse: «I pini di Roma sono neri!». Rimasi perplesso, allora. Ma oggi (e già da tempo) so quanto avesse ragione e non solo perché vengono prevalentemente visti in controluce. Anche Carlo Levi dice che i pini di Roma sono neri3, ma è stato Albert Camus a chiarirmi le cose, quando, in quel piccolo capolavoro che è il racconto Nozze a Tipasa, scrive che, in quel luogo e in certe ore, «la campagna è nera di sole». Conferma Vincent Van Gogh; in una lettera al fratello Theo, scrive: il cipresso «è una macchia di nero in un paesaggio soleggiato, ma di una nota di nero tra le più interessanti e difficili da riprodurre esattamente».

La forte luce annera: «verde», dunque, era sbagliato; «scuro», andava, timidamente, nella giusta direzione. A Roma, quasi tutto è stabilito della luce: il colore, il contrasto, il contorno, la plasticità. E, occorre rilevarlo, tutte queste parole veicolano, entro i limiti ineludibili delle parole, valori figurativi: arrischiano una tessitura verbale per quello che, come dice Brodskij, è un «tessuto visivo»: in larga parte tessuto dalla luce che, infatti, stabilisce molte qualità.

Uno che di Roma e di luce se ne intendeva, Federico Fellini, ha scritto: «la luce è ideologia, sentimento, colore, tono, profondità, atmosfera, racconto. La luce è ciò che aggiunge, che cancella, che riduce, che esalta, che arricchisce, sfuma, sottolinea, allude, che fa diventare credibile e accettabile il fantastico, il sogno, o, al contrario, rende fantastico il reale, dà miraggio alla quotidianità più grigia, aggiunge trasparenze, suggerisce tensioni, vibrazioni»⁴.

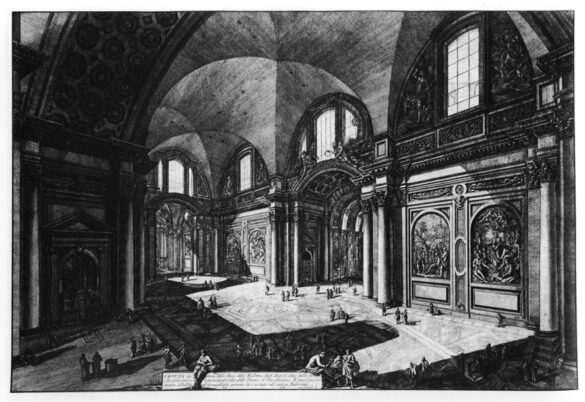

Quando, tornando dall’Adriatico, esco dall’ultima galleria (quella già citata), mi si apre davanti, con grande ampiezza, la piana di Roma, alla cui definizione contribuisce «lo splendido azzurro dei Colli Albani, chiazzato dal bianco delle città annidate sulle alture»⁵, digradante dalla sinistra; girata la curva, si riconosce, in lontananza, il «solitario Soratte», mente l’infinita massa del costruito si perde all’orizzonte, dal quale emergono, se la giornata è tersa, tre elementi: la cupola di San Pietro, il grattacielo Eurosky e l’inquietante incompiuto dello stadio del nuoto. Tornando nel tardo pomeriggio, come mi capita spesso, tutto risulta sovrastato da un immenso cielo arancione o rosseggiante, più o meno segnato dalle nuvole, che moltiplicano e modulano il gioco del colore ma smorzano la luce. E così, osservando l’altrettanto immensa vallata alluvionale del Tevere sotto la volta luminosa, mi viene in mente il suo esatto antipolo, costruito nel cuore della città storica: quella vasta ma misurata cella, coperta da un cielo scuro artificiale, squarciato dal lume del grande oculo sommitale, esatto contraltare alla vastità indistinta del paesaggio bruciato dalla luce. Un interno animato dal moto solare.

Ricorda Steven Holl: «ogni giornata iniziava con una visita a questo luogo magnifico; ogni giorno la luce e l’ombra erano estremamente diverse. Il Pantheon è un grande maestro, un laboratorio di luce con umbra dinamica»⁶. E, inevitabilmente, mi viene pure in mente quella trascrizione moderna del Pantheon, sorta all’EUR, dove la grande cella, stavolta cubica e non cilindrica, è chiusa dalla leggera volta a crociera e sormontata dalle vetrate: nel Salone dei Ricevimenti è possibile seguire, lungo le pareti, il giro del sole (e se i grandi mosaici fossero stati realizzati, i muri si sarebbero dissolti in luminescenza).

due

Magari hanno ragione Carlo Levi e Paolo Sorrentino. Levi scrive: «la città di Roma è la più bella del mondo, una meraviglia continua di architetture, di forme, di colore, di immagini di ogni tempo, dove sembra cristallizzato un ingegno infinito». E fin qui…; poi però aggiunge: «il popolo che ci sta dentro è diventato perciò indifferente a questa bellezza che ha fatto battere, di veri e finti entusiasmi, tanti cuori»⁷. Benché scritto almeno mezzo secolo prima de La Grande Bellezza (2013), questo passo ne costituisce la più elementare spiegazione. O la motivazione. Ma proprio questa sovrana indifferenza, così facilmente riscontrabile, vorremmo superare, con qualche osservazione. Nera di sole o sbiancata dalla luce accecante: nell’infinita letteratura su Roma e sul suo paesaggio, espressioni equivalenti a queste si incontrano con frequenza. Ad esse, apparentemente conflittuali, se ne associa una terza, secondo la quale la luce romana, potente e colorata di suo, cancella qualunque cromia. Così Ludoivico Quaroni: «il colore delle cose ha dovuto sempre cedere il posto alla forma illuminata, alla luce colorata che annulla gli effetti cromatici»; poi l’autore osserva che la luce, quelle cose, «le sottomette tutte, le muta tutte, in un mondo tonale quasi monotono di calda plasticità»⁸.

E qui potremmo confonderci, non per la certificata inutilità, a Roma, del colore, sempre sconfitto dalla luce, ma per la convivenza, incredibile quanto operante, del mondo tonale con il contrasto primario di luce e ombra, di bianco e nero. Ci interessa maggiormente il secondo. Nel contrasto primario e grazie alla limpidezza dell’aria (non sempre o non più così limpida), «le architetture ritrovano se stesse, la loro natura vegetale e barocca, le foglie, i rami, gli intrecci; e il loro stare di rocce, violette, rosate, grigie, accatastate e vertiginose, pronte ad accogliere il sole, a variarlo di ombre, a nasconderlo nelle fessure, a rifletterlo diverso secondo l’ora del giorno, nell’ondeggiare dell’aria rovente o nel soffio gentile del vento di Ponente; a dorarsi e imporporarsi di tramonti»⁹.

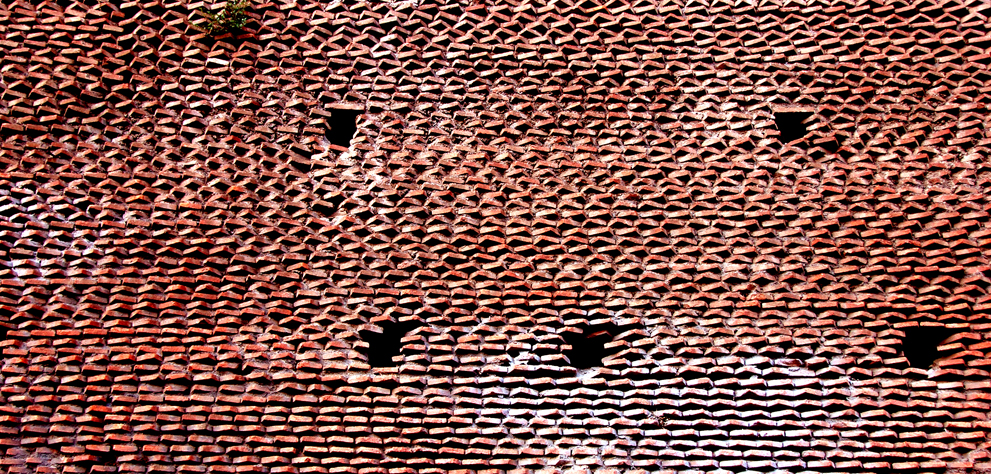

E il contrasto primario spiega perché Luigi Moretti, che era «profondamente romano», si sia soffermato così a lungo sui Valori della Modanatura. Sono sufficienti un aggetto o un’incisione su una superficie, per produrre un evento plastico. Lo aveva già detto, tanti decenni prima, Henry James quando considerava «un muro romano a primavera. […] Sgretolandosi grano a grano, colorato e chiazzato in cento toni dal sole e dalla pioggia, con la sua struttura fatiscente di mattoni che emerge attraverso la malta grossolana e lo stucco scabro che ne ricopre la superficie, con il suo merletto di edera rampicante, cosparso di microscopiche violette e la sua frangia selvatica di fiori protesi contro il cielo, esso rappresenta una parete pressoché priva di spazi vuoti, un vero e proprio lussureggiante paesaggio»¹⁰.

Il rincorrersi perpetuo delle scanalature, la sequenza di gole diritte, rovesce e tori, i dentelli e gli ovuli, definiscono una plastica secondaria che, sotto la forte luce romana, acquista grande potenza; sin troppo facile, allora, riconoscere Forme astratte nella scultura barocca. Il colore, quindi, non serve: sono sufficienti i contrasti; lasciamolo applicare, il colore, nei paesi poco illuminati, dove la plasticità langue: non è un caso se Le Corbusier si è sempre considerato un Mediterraneo; non è un caso se Caravaggio è un prodotto della cultura figurativa romana (il pittore che, secondo David Hockney, ha inventato la luce hollywoodiana). In definitiva, a Roma più che altrove «gli spazi sono intessuti di luce e in un certo senso gli spazi e le cose del mondo hanno come sostanza la luce. La luce è una qualità fondamentale dello spazio e quindi della materia che, quale matrice, lo determina»¹¹.

Vale, questo, nella città antica e in quella moderna ma continua a valere, anche, in quella recente ed esplosa: «Roma non ha confini certi. Superato il Vaticano, si viaggia sull’Aurelia. Dopo qualche minuto, la luce si fa chiara, le abitazioni si diradano, la vegetazione prende il sopravvento sull’opera dell’uomo. […] In molti, a questo punto, credono che Roma sia finita. Eppure pian piano la città si riforma. Adesso qualche casa isolata. Poi i grossi codomini. Di nuovo pini e prati incolti. Superato anche l’incrocio con via Boccea, l’orizzonte si abbassa. Il cielo è vasto. Gruppi di pecore brucano nei pascoli oltre i recinti a bordo strada»¹².

La (ex) campagna romana è ormai compromessa, ma alcuni suoi caratteri figurativi si riesce ancora a rintracciarli. Ad esempio, la vastità dell’orizzonte, o la mancanza di articolazione in piani successivi: viene infatti lasciata alla luce «la responsabilità di definirli, caso per caso, in relazione alle nuvole nel cielo ed alla loro ombra sulla terra, all’ora che accende o smorza i raggi del sole e alla stagione che li colora»13. Dalla campagna, alla città, agli edifici, ai muri, agli apparati decorativi: tutto assume un tono figurativo specifico in funzione della luce. E la conoscenza di questo tono è indispensabile: lo si può accogliere, lo si può contrastare. Non lo si può ignorare.

1 Parlando di luce, vale la pena di ricordare il celebre (e ambiguo) giudizio di Cézanne su Monet: «è solo un occhio, ma che occhio!».

2 Ad esempio, Alain De Botton, in quell’ottimo libro che è L’arte di viaggiare, scrive: «Con Van Gogh cominciai ad accorgermi che anche i colori della Provenza avevano qualcosa di speciale. Naturalmente le ragioni erano in parte climatiche: il mistral, che dalle Alpi soffia lungo la valle del Rodano, spazza regolarmente il cielo dalle nuvole e dall’umidità, lasciandolo di un azzurro intenso e puro. (…) La combinazione di cielo terso, aria secca, acqua e vegetazione lussureggiante fa sì che la Provenza sia quindi dominata da colori fondamentali vividi e ricchi di contrasti». Seguono considerazioni sulle qualità dei dipinti di Van Gogh eseguiti in quella regione. Alain De Botton, L’arte di viaggiare, Guanda, Parma 2002, pp. 192-3.

3 Carlo Levi, Roma fuggitiva, Donzelli, Roma 2011, p. 50.

4 Federico Fellini, Sul cinema, Il Saggiatore, Milano 2019, p. 124.

5 Henry James, Ore italiane, Garzanti, Milano 1984, p. 178. Oggi le chiazze bianche sono decisamente troppe…

6 Steven Holl, Parallax. Architettura e percezione, postmedia books, Milano 2004, p. 52. L’autore scrive proprio umbra.

7 Levi, Roma… cit., p. 7.

8 Ludovico Quaroni, Immagine di Roma, Laterza, Bari 1976, pp. 1 e 2.

9 Levi, Roma… cit., p. 61.

10 James, Ore… cit., p. 193.

11 Luigi Moretti, Spazi-luce nell’architettura religiosa, in «Spazio», estratti, 1962. Ora anche in Luigi Moretti (a cura di Simona Pierini), «Spazio». Gli editoriali e altri scritti, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2019, p. 160.

12 Nicola Lagioia, La città dei vivi, Einaudi, Torino 2020, pp. 75-76.

13 Quaroni, Immagine… cit., p. 12.

La foto che accompagna l’articolo è di Federico Bilò. Muro, basamento del tempio di Venere e Roma